新春开门红!肖海鹏教授团队新冠系列研究成果在Cell Research和Cell Discovery发表

近日,中山大学附属第一医院肖海鹏教授团队的新冠疫苗系列研究成果“Time of day influences immune response to an inactivated vaccine against SARS-CoV-2”和“Robust induction of B cell and T cell responses by a third dose of inactivated SARS-CoV-2 vaccine”相继在Cell Research(IF=25.617)和Cell Discovery(IF=10.849)发表。

目前新冠疫情肆虐全球且仍在不断蔓延,新冠疫苗是公认的最有效的新冠疫情防控举措之一。如何利用现有的疫苗进一步提高接种效果以及新冠疫苗加强针的免疫效果是全世界高度关注的问题。肖海鹏教授团队在新冠疫情暴发之初即在中山一院第一支援鄂医疗队中建立高危暴露医护人员队列,个体化防护的研究结果已发表在BMJ杂志;在此基础上,于国家全面启动疫苗接种工作,迫切需要更多新冠灭活疫苗循证证据的关键节点,肖海鹏教授团队建立了规范的高危暴露新冠疫苗接种者前瞻性队列,并基于此队列开展了系列基础与临床研究。

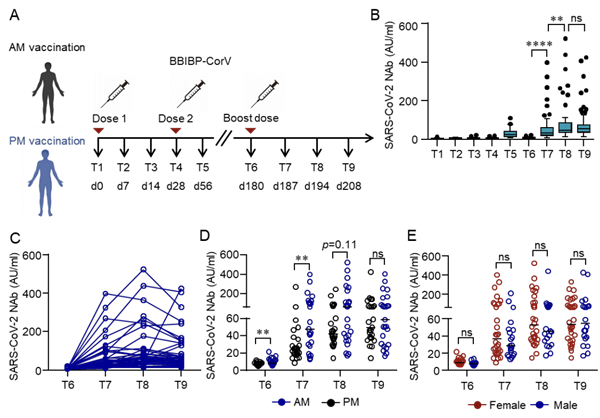

研究者发现在接种第一剂新冠疫苗后,中和抗体 (Nabs)水平逐渐增加,并在接种第二剂疫苗后中和抗体水平大幅提升,上午接种呈现优于下午接种的趋势。血清中的中位中和抗体水平从接种第二针前 6.9 AU/mL 增加到接种第二针一个月后的 24.5 AU/mL。该研究发现疫苗接种后外周血中 B 细胞亚型中抗体分泌细胞 (ASC) 的百分比增加;再者滤泡辅助 T (Tfh) 细胞扩增和B 细胞上 HLA-DR 表达增加,表明接种疫苗启动了生发中心反应。该研究发表在Cell Research杂志上。

▲Cell Research, 2021

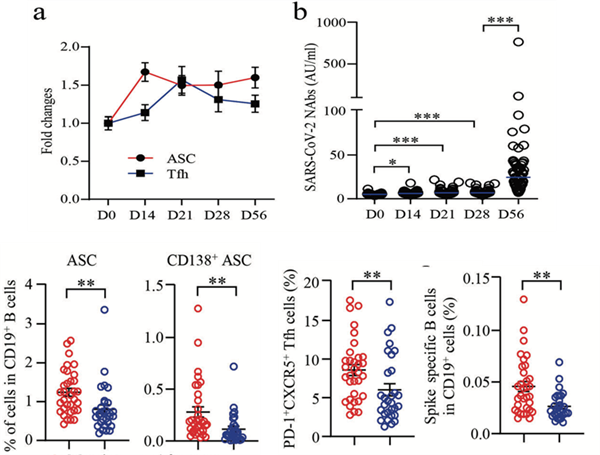

完成常规的两剂次新冠灭活疫苗接种后,疫苗的保护效果可以持续多久以及是否需要接种加强针是国家疫苗接种策略和广大人民所共同关注的问题。在前期研究基础上,研究者继续探讨新冠灭活疫苗所诱导的SARS-CoV-2 特异性B细胞和T细胞的长期可持续性以及第三针加强针的免疫巩固效果。发现完成两剂新冠灭活疫苗基础免疫的人群在5个月后外周血的中和抗体水平明显下降,但其特异性记忆B和T细胞水平仍能使人体快速产生免疫反应。而当该人群接种第三剂新冠灭活疫苗7天内,相对于接种三针前,其中和抗体水平可升高至66.8 AU/ml,同时外周血的Tfh细胞明显扩增,特异性CD4+和CD8+ T 细胞的数量也分别提高了5.9和2.7倍。

该研究表明接种第三剂新冠疫苗可有效增强保护性免疫反应的持久性。该研究的预印本一经上线即引起学界很大反响,获邀接受Nature官网的采访并被正面引用,研究最终发表在Cell Discovery杂志上。

▲Cell Discovery, 2022

Cell Research论文的第一作者是风湿免疫科张辉教授,Cell Discovery论文的第一作者是临床研究中心刘贻豪助理研究员。论文最后通讯作者为内分泌科肖海鹏教授,临床研究中心的彭穗教授和精准医学研究院的王骥教授为文章的共同通讯作者。

该系列研究以国家重大需求为导向,为当前疫情防控决策和疫苗接种策略提供重要参考证据。该系列研究的第一作者单位和通讯作者单位均为中山大学附属第一医院,由内分泌团队,风湿免疫团队,临床研究中心,精准医学研究院等多学科团队合作完成,也是中山大学附属第一医院长期鼓励多学科合作、培养复合型人才的重要成果。

文章链接一

https://www.nature.com/articles/s41422-021-00541-6

文章链接二

https://www.nature.com/articles/s41421-022-00373-7

(来源:内分泌科,风湿免疫科,临床研究中心,精准医学研究院,医学检验科,医务处,体检中心)